Возникновение и становление села

Последнее обновление: 8 января 2018 в 5:39

[adsense2]

Народные сказания говорят: примерно тысячу лет назад финны спустились по рекам в поисках земель, пригодных для жительства, и облюбовали здесь низменные места, по-фински — дедны. Отсюда, возможно, и возникло название села — Дединово. Есть и другая версия — название села было образовано от названия речки “Дединки”, протекавшей раньше неподалеку, и ныне не существующей.

Село Дединово на левом берегу Оки было известно с XV века (когда впервые упоминалось в документах и попало в налоговые записи как дворцовое село), оно было основано во времена царствования великого князя московского Иоанна (Ивана) III Васильевича (Ивана Великого, правившего с 1462 по 1505 год), однако некоторые краеведы склонны датировать основание Дединова XI веком, приводя в качестве доказательства найденный тут клад монет этого века, но он мог быть положен тут позже, или вообще оказаться здесь случайно.

Земли, на которых расположен Луховицкий район, с начала 19ого века были частью Зарайского уезда Рязанской губернии, а в древности они составляли часть Рязанского княжества; после этого Дединово долгое время входило в состав Московского, а затем Коломенского уездов.

Согласно версии, записанной учителем-краеведом Крайневым Г.С., основателями села были уклонявшиеся в конце X века от принятия христианства язычники, надёжно укрывшиеся в диких тогда уголках Поочья. Другая версия связывает возникновение села с деревянной часовенкой, якобы построенной тут на месте битвы с татарами – сражения с ними происходили в здешних краях на протяжении веков.

Однако, возможно, возникновение приокских сёл было связано с татарскими набегами совсем по-другому. Рязанские епархиальные ведомости за 1873 год рассказывали предание, что первыми жителями этих сёл были «выходцы из княжества Тарусского, подручного в старину Рязани, которые, покинув разорённый татарскими набегами родной свой край, нашли убежище в… безопасных лесных местах».

Есть и ещё одна, самая популярная, и, возможно, самая вероятная версия, которая связывает начало истории Дединова с Великим Новгородом. В XV-XVI веках луховицкие земли представляли собой лесной край с очень редкими и немноголюдными деревнями. За эти земли шла острая борьба между московским и рязанским княжествами. В итоге великий князь московский Иван III отнял Дединово у Рязанского княжества, а затем заселил его и еще три соседних окских села жителями разоренного им Новгорода (по другой версии, сами новогородцы бежали сюда во времена царствования Иоанна Грозного, многие из которых прихватили свои богатства, спрятав их в местных густых лесах и непроходимых болотах).

Дединово подобно Новгороду делилось на пять районов, устройство улиц воспроизводило устройство новгородских улиц Софийской стороны. Жилые постройки села имеют «северный» характер — внутренний двор за высоким забором и мощные ворота. Также есть и другие косвенные подтверждения новгородского происхождения: деление села на Верхний и Нижний концы, обычаи и праздники в прошлом.

В XVIII — XIX веках село называлось Дедново. В XVII-XVIII веках оно как сформировавшаяся административная единица уже занимало и правый берег; по свидетельству Карамзина («Путешествие вокруг Москвы» — в этой книге он называет село «Дѣдлово»), в его время это место называлось деревня Клин (позднее — “присёлок Клин”), которая находилась напротив Любичей в 5 километрах от Дединова. Поскольку единственной межой с Любичами была речка Цна (которая в то же время служила границей с Рязанским уездом) и Цна недалеко от Дединова резко поворачивала на восток, впадая в Оку на 10 км. ниже села, и междуречье, относившееся к дединовским угодьям, вклинивалось в рязанскую территорию, отрезая Любичи от Оки – поэтому и место на нём получило название Клин.

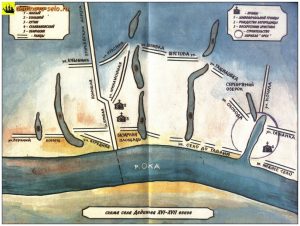

Позднее напротив Дединова на правом берегу Оки возникла деревня Рог. Дефицит участков, не затапливаемых в период весеннего половодья, обусловил очаговый характер освоения здешнего побережья Оки, исходную дробную структуру села и отсутствие главной улицы. Первоначально здесь сложилось два главных центра: Соборная и Базарная площади в средней части нынешнего населённого пункта и район верфи. Вокруг них располагались небольшие деревеньки, частями села считались также отстоящие на достаточно значительном расстоянии присёлок Клин, деревня Рог. Эти острова и островки дворов и общественных построек села в старину разделялись бохотами (бухтами) – рукотворными каналами, топями и неосвоенными низинами. Постепенно в процессе застройки все части села соединились, и сегодня Дединово протянулось на 7 км вдоль Оки.

По статистике 1859 года, в Дединово было 1017 дворов, 6595 жителей; 3 храма, училище, ярмарка, базары, 6 заводов.

В первой четверти XIX в. по воле помещика Измайлова Л.Д. возник третий центр – Львова слобода на правом берегу Оки, куда были перемещены крестьяне из присёлка Клин. После этого Дединово стало одним из немногих сёл Центральной России, расположенных на обоих берегах крупной реки, а Ока сделалась его своеобразным центральным проспектом.

Главным торговым путём для Рязанской земли была река Ока. Её берега плодородны, а заливные луга считались лучшими в средней России; в северной части дединовских угодий рос лес с редким для местной микрофлоры составом, сосновый и еловый. Поэтому богатство села издавна базировалось на плодородной почве Окской поймы. Особенно хороши здесь были сенокосы. В лучшие времена слободы (в начале XX века слободой обычно называлось подгородное селение, жители которого занимались неземледельческим трудом, так же называли иногда и большое село, имевшее более одной церкви и ярмарку, или промышленное, фабричное село, где крестьяне почти не пахали) они тянулись вдоль Оки километров на 6ть. Однако само освоение дединовской поймы было очень трудным – каждый клочок земли приходилось отвоёвывать у Оки и поддерживать в пригодном состоянии; каждый весенний разлив являлся серьёзным стихийным бедствием, - село становилось отрезанным от всего мира и жители в основном отсиживались в своих домах, при необходимости выйти из них плавая на лодках, даже по своим дворам.

До середины XVIII в. Дединово - дворцовое село, жители которого со времён Василия III состояли «дворцовыми рыбными ловцами» и несли нетяжёлую повинность поставлять к царскому столу (на «государев обиход») рыбу, в Оке в то время она была в изобилии; они именовались «ловицкими посадскими людьми». Его жители хоть и считались крестьянами, но никогда не занимались землепашеством. Они поставляли рыбу, строили лодки, струги, барки, челны.

В старину тут строились почти все суда, которые плавали по Оке.

Дединово в XVII-XVIII веках было судостроительным центром на Верхней Оке, а торговым - город Орел. Почти всю соль завозили сюда из соляных варниц, из Соли Камской, именно дединовские купцы. Пик торгов обычно приходился на 20-е числа марта, когда после сбыта соли, отоварившись зерном, предприниматели пускались на своих стругах в гонку, продолжавшуюся одну декаду.

Многие дединовцы имели в Орле свои торговые дома, склады и амбары. Среди них прославившийся чуть позже известный купеческий род Шустовых (купцы и промышленники, выходцы из крестьян, основатель династии Яков Шустов. Вели крупную торговлю солью, зерном и владели значительными соляными промыслами). В конце XVII века Григорий Шустов с братьями приобрели землю в Соли Камской «для соляного прииску и варнишного заводу». В 1696 году они имели 31 варницу, более десятка соляных и хлебных амбаров, мельницу, свыше сотни дворов для работных людей.

В XVII веке в селе Дединово начинают регулировать уровень воды в реке Оке - подсыпают берега и роют бохоты, для защиты села от весенних разливов (бохот - небольшой искусственный канал, обеспечивающий быстрый сток в Оку во время весеннего половодья, использовался также для зимнего хранения стругов - плоскодонных парусно-гребных судов).

Обязанность поставлять рыбу в Московский Кремль помимо Дединова была вменена селам: Любичам, Ловцам, Верхнему и Нижнему Белоомуту.

Дворцовые рыбные ловцы имели особые права и привилегии. К ним нельзя было насильно устраивать никого на постой (а если по согласию, то домовладельцы сами назначали цену), не разрешалось вмешательство в дела общины боярских и иных людей; в городах, где дединовцы торговали, с них бралась только половина установленной пошлины; за проезд по Оке на рыбалку пошлин не брали, за торговлей рыбой и извоз – только половинную. Система льгот и привилегий изменялась, развивалась, дополнялась, в том числе в части организации рыбной ловли.

[adsense2]

Страницы: 1 2